2008年,老夏被确诊感染HIV(艾滋病病毒);

2011年,他参与拍摄纪录片《在一起》,自愿无遮挡出镜;

2012年,在接受我们采访时,他说,不怕面对你们,却愁看病吃药;

2013年,他成为一名志愿者,成了最能理解患者和家属的那个人;

2014年,他离开上海,远赴外地, 去寻找他的新生活;

2015年,这一年,老夏过得怎么样?

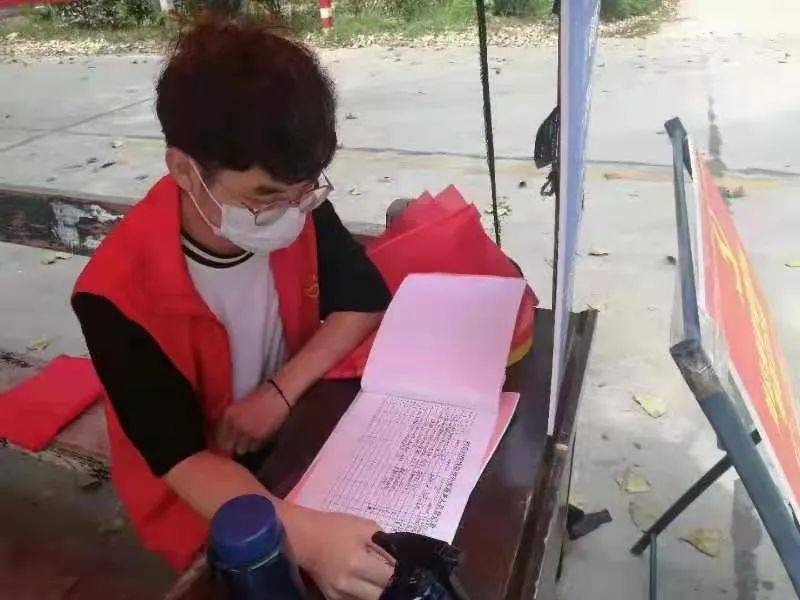

图说:从前年开始,老夏一直在医院里做志愿者,为艾滋病感染者和家属服务。新民晚报新民网 陈炅玮 摄

雨歇风起,气温骤降,11月的上海终于有了冬天的味道。这是老夏从外地回到家的第二天。一早艾滋病自述,他又搭上病友的车,到位于金山的上海市公共卫生临床中心拿药。在去外地的这一年多里,老夏定期回上海取药、做检测,没耽误过治疗。

新民晚报新民网记者再次见到老夏,就在公卫中心门诊大楼前。他与病友边走边聊,看到记者便挥手致意,笑容满面。与前几年相比,老夏的气色明显好了很多。

“刚去病房看望病友,他们也这么说,我自己也这么感觉,一年比一年好了。”老夏腼腆地笑了。在他看来,心情好,精神状态就好,身体自然也好,而且身体与心情的作用是相互的。免疫细胞CD4水平提高了、稳定了,病毒载量控制到几乎测不出,一次比一次好的检测结果让他信心更足了。

志愿者,就是给感染者和家属一点信心

今年,老夏依旧在外地某医院里做志愿者。做得越久,他越深知心理安抚对病人的重要性。在医院里,常有新病友的家属问老夏,志愿者到底是干什么的。“就是给你们一些信心。”老夏把自己过来人的经历与病友分享,“我吃药控制7年多了,一样好好活着嘛”。老夏说,虽然只是简单几句话,但无形中都能给对方带来希望。

做了近三年志愿者,老夏发现,有家人陪的病人比过去多了,但他们心中的恐惧依然存在,“怕”的根源还是在于“不了解”。得知儿子感染了艾滋病后,一位母亲十分痛苦,四处寻医问药,而其医生亲属一句“这病没救了,还是放弃吧”,更是把她推向濒临崩溃的边缘。“老夏,你说说,我的孩子还有救吗?”这位母亲渴求又无助的眼神,老夏至今还记得。

“还能活多久”,跟这位母亲一样,刚住院的新病友们在绝望时都迫切想知道一个答案。“艾滋病是一种慢性病,是可以控制的。现在住院了,你先把机会性感染治好,再吃上抗病毒的药物把病毒控制住,慢慢恢复,还是可以过上正常人生活的。”老夏总会不厌其烦地重复这样的话。他的想法很简单,也很实在:“我就想告诉他们,‘只要及时发现、按时吃药,这个病死不了’。”

对一直闷闷不乐的年轻感染者,老夏会主动说起他们最关心的:“以后你想结婚生小孩都没问题的,母婴阻断,小孩不会感染的”;对上了年纪、总是唉声叹气的病友,他则会说一些宽慰人心的“善意谎言”:“你现在四五十岁,再活20年,也差不多到平均年龄了,孩子都成家立业了,你还担心什么呢?”

老夏认为,所谓“善意谎言”,其实也并非不能实现,“我认识的病友没有上千也有几百,最长的吃药已经22年了,十几年的都是‘毛毛雨’了,只是我自己还没有亲自实践过。”老夏说着,自己也笑了。

这一年,老夏也并不孤单,认识了一些志同道合的感染者朋友,一起做志愿服务。不过,他也坦言,虽然有越来越多的感染者加入到志愿者的行列中来,他所在的志愿者队伍在不断壮大,但目前全国多数收治医院仍缺少对艾滋病感染者的心理关怀,还有一些病友因为找不到方向而走向绝望。而志愿者正是有可能“带他们走出来”的人。

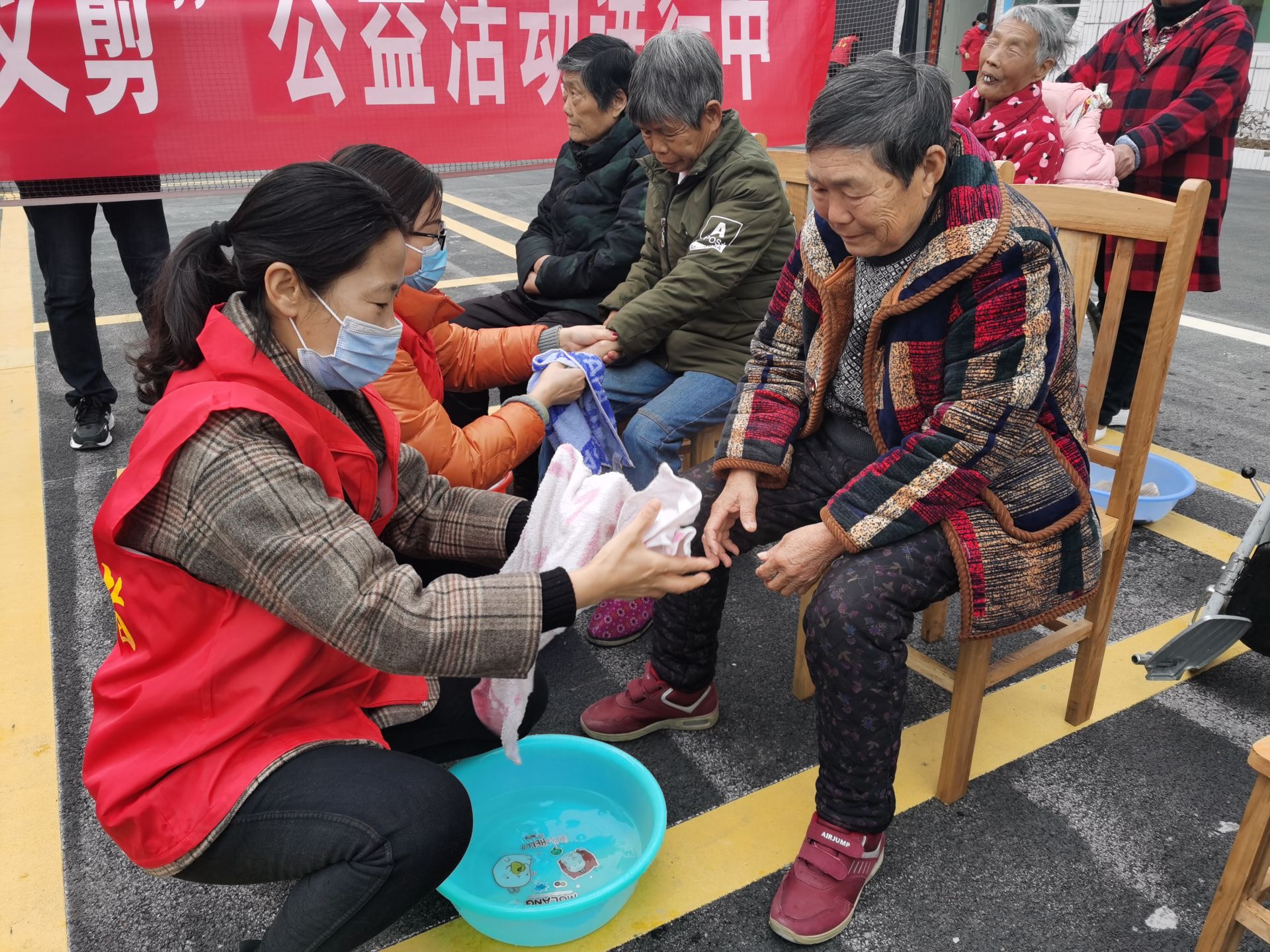

图说:多年来,老夏依旧期待,看病吃药的壁垒有一天可以打破。新民晚报新民网 陈炅玮 摄

看病吃药,期待打破壁垒的一天

这几年,老夏一直把“不生病,我就赚到了”这句话挂在嘴边,他也因此格外注意保护身体,出门总随身带着一个保温杯,既为吃药之用,也为保健。“天冷了,我们要是感冒了,好的可比你们慢呢。”聊了一会,老夏拧开保温杯,倒上一杯冒热气的开水。

但一切都未必总能随人愿。今年2月,春节期间,老夏还是病了,喉咙上长了一个囊肿,逐渐变大的囊肿令吞咽和说话都成了问题。吊了几天盐水仍未见效,医生建议手术治疗。

因为人实在不舒服,老夏选择了就近的中心医院。医生查看完老夏的病情,表示仅仅是个小手术,术后几天就能出院。医生正要书写病例并安排入院手术,老夏意识到有必要向医生表明身份,“我自己也是志愿者,了解其中可能存在的风险,隐瞒实情是不合适的”。

“医生,我是HIV感染者。”听闻此言,医生当即表示,他们医院没有相应的设备,无法进行手术。面对医生的拒绝,老夏本想据理力争艾滋病自述,但最终还是因为喉咙痛得无法发声而作罢。

虽然最后老夏坐了几个小时公交车又到了定点医院金山公卫中心,并顺利完成了手术,但中心医院在病例本上留下的“自愿放弃”四个字还是刺痛了他的心。

三年前,老夏接受采访时曾说到,最愁的是看病吃药。今年老夏又再次提及,一二线之后更进一步的抗病毒药物如果能纳入医保甚至免费,将给更多感染者带来安全感。

深知打破普通人对艾滋病的心理障碍并非易事,但老夏仍然期待,在病毒得到控制之后,感染者回归社会的路不会越走越难,而是越来越宽。

[记者手记]

今年,老夏气色更好了,人看着也年轻了几岁。可采访当中近距离看他,棕色染过的头发之下,又有不少银丝涌现。

老夏说,这次他把所有东西都带回上海了,明年就不去那么远了。江浙某地的一家医院此前曾抛来“橄榄枝”,希望老夏明年能去新组建的心理关怀室做志愿者。一切还未确定,老夏还是先回来了,“回到家,心里踏实。”在他心里,家里有很多牵挂,年迈父母的身体,还有孩子的婚事。

看得出,做志愿者的几年老夏收获了快乐,他也热衷于此。但在他心里,志愿者“毕竟是临时的”,几年前未开成体彩店的遗憾还在,老夏还是希望有一份能自食其力的工作,一直做到他退休的年纪。

今年,再次出现在我们的镜头前,老夏选择了背对。他说,现在越来越多的人走到了防艾抗艾反歧视的第一线,而他更想给自己一个定位:默默无闻的志愿者。为自己,更为家人。