文 / 邓启耀(广州美术学院视觉文化研究中心)

2020年以来,新冠病毒的蔓延已造成全球性的公共卫生危机,由恐慌导致的污名化他者,也成为一种次生性社会心理“病毒”。多年前,笔者在讨论麻风、艾滋病及跨文化精神病学所涉症候(如疯癫、巫蛊等)问题时,曾提道:只要对他者的刻板印象和对未知危险的恐惧存在,互相污名就会成为一种社会瘟疫。即使在非人为操控的自然灾祸和疾病领域,寻找污名化表征和替罪羊仍然是不同社会及群体处理危机的一种手段。所以,关于疾病污名的问题,其实是个社会问题,也是文化心理问题。[1]它像一面透镜,折射出一些人在面对社会危机时扭曲的灵魂镜像。本文将以疯癫、艾滋病和中蛊为例,具体来谈。

“疯子”,不仅是个蔑称,也是在社会上备受歧视的群体。在相当长的一段历史时期里,世界上许多地区对精神病人的处置方法,基本就是隔离和约束,将其视为异类。在很多地方,精神病院的管理与监狱相似。

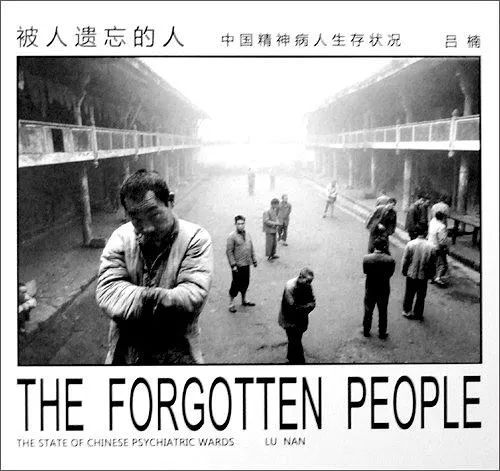

中国摄影家吕楠的精神病院纪实摄影集《被遗忘的人:中国精神病人生存状况》[2],是1989年至1990年间,他在中国十个省市的38家精神病院和城乡日常生活中,对处于不同境遇中的精神病人的影像记录。

被人遗忘的人:中国精神病人生存状况 吕楠/ 著 中国图书出版社,2008

这些照片让人过目难忘。被关在精神病院的患者与世隔绝,他们被人遗忘,甚至被亲人抛弃。生活在精神病院外面的患者貌似没有失去自由,但与“常人”不太一样的精神状态仍然使他们处于一种内在的隔绝及与社会的疏离状态之中。这些作品让我不由得想:“常”是什么?“常”与“失常”的分界在哪里?

高铭的纪实手记《天才在左 疯子在右》[3],是关于这一群体的另类表述文本,其在某种程度上回答了我的探问。高铭以人类学参与观察式的深入访谈,带我们进入精神病人的精神世界。这是一个身体和精神游移无常、难以界定的奇异世界。读过更多的“病例”后,我发现自己对所谓“精神病人”原来也有成见。是的,他们中有忧郁、偏执、焦虑、狂躁、人格分裂等各种病理现象。但是,与我们对精神病人都是“疯狂”“发神经”的刻板印象不一样,其实他们中的不少人只是安静地待在自己的世界里,执着地探讨一些奇异的问题。这些问题或想象奇特,或逻辑清晰,如由蚂蚁或石头细胞组成的“松散生命”、超级进化论、梦的真实性、四维虫子、生化奴隶、精神传输和压缩、统驭肉体释放精神等等。许多问题,会让宗教学家头疼,让科学家抓狂,让文学艺术家泄气。区别只在,同样是奇思妙想,用“裸语”表述的她(他)们被认为是疯子,而用公式、术语或“艺术”表述的人则被认为是艾伦 · 图灵[4]或凡 · 高。在“常”或“文明”的规训中,我们已经习惯于把自己不知道或不理解的事物指为“异己”,心怀悲悯或心怀叵测地去医治、改造、侵入和干预对象,或“烛照蒙昧”,或“抢救落后”,或“改良”文化,或灭绝种族,都是实有可考的与疯癫史同构的“文明”史。

天才在左 疯子在右 高铭 / 著 武汉大学出版社,2010-02

米歇尔 · 福柯在将疯癫与文明放在一起考量的时候,说道:“疯癫不是一种自然现象,而是一种文明产物。没有把这种现象说成疯癫并加以迫害的各种文化的历史,就不会有疯癫的历史。”[5]他在法国国家图书馆读到一份18世纪初撰写的精神病院拘留记录,对众多“被精神病”的案例感到震惊,由此而展开对知识的清洗和对权力的质疑。[6]

艾滋病是新时代衍生的污名。它与疯癫等传统污名的形式不同,但在社会文化心理上,仍与过去的疾病污名同构对应。我的学生高一飞在2017年出版了一本题为《人口流动与艾滋病传播——污名的交互与再生》[7]的书。这本书的研究对象,是那些为了谋生离乡背井、随高速公路修建而流动的农民工、性工作者和在跨境婚姻中呈现出不稳定状态的社区。由于这种叠加的流动性,这些居无定所的人被界定为艾滋病“高危人群”,成为疾病和身份双重“高危”污名建构的牺牲者。

作为人类学研究者,高一飞所受的专业训练要求她探讨这些污名形成的根源,关注污名形成过程中独特的政治、经济、社会和文化背景,看到社会身份污名与疾病污名的交互。这也意味着在进行调查和研究时,她不仅要看到被污名的表象,而且要深究产生污名并使其成为“危险”的内在结构。

在长期实地调查和与这些“流动人口”的接触中,高一飞对那些站在城里人(或者非流动人口)的立场,强调农民工很可能有与艾滋病相关的高危行为,是一个威胁城市人健康和社会整体健康、传播疾病的“危险”因素的流行看法,进行了重新审视和反思;对那些缺乏说服力的血清学数据、间接的知识调查数据、以偏概全的行为学数据、社会学的污名化想象、政策话语的含糊和媒体的放大及固化艾滋病人自述,以田野考察事实做了一定厘清。

人口流动与艾滋病传播——污名的交互与再生 高一飞/ 著 云南人民出版社,2017-12

她注意到,农民工的弱势性与边缘性是我国社会体制发展、城乡二元结构受冲击的产物,这种现实状况主要来自农民工在城市中受到的各种歧视和社会隔离。她发现,一些常用的理论模型,由于把导致个人暴露于艾滋病感染风险的行为视为完全的个人选择,并不能很好地解释现实中的一些矛盾。高危行为的发生,与不同职业群体各自所处的社会情境、权力关系有关,必须将其放到特殊的社会文化场域和权力结构之中,对不同群体之间高危行为差异的深层次社会、经济、文化和心理原因做具体分析。

污名化具有导致真实疾病扩散的危险。一些艾滋病感染者,迫于社会、家庭的巨大道德、舆论和心理压力,为了逃避污名而隐瞒病情。但疾病不会因为匿“名”而消失,反而会因隐藏而坐“实”,大大增加了疾病的传播风险。一些艾滋病患者甚至可能由于憎恨这种污名而选择报复社会,故意扩大感染,让更多人陪自己一起承受污名。

更深刻的危险是,污名造成了社会对这一群体的歧视和伤害。这个问题已经引起一些思想者的警觉,如苏珊 · 桑塔格一针见血地指出:“艾滋病污名与欧美中心主义意识形态下各种社会张力相结合,关于艾滋病的想象往往与‘非我’、异域、原始地区的‘他者’联系在一起。美国和欧洲作为一种‘优越文化体’一再保证‘普通人口’(异性恋的欧洲裔白人)是安全的,艾滋病主要是黑人病、少数族裔病、同性恋病。”[8]疾病或身份的污名都具有极强的文化敏感性,能自动“选择”反映该文化特点的社会身份污名进行交互。因此,它与社会身份污名的交互总是一种“本土化”的结合。[9]

疾病的隐喻 [美] 苏珊·桑塔格/ 著 程巍 / 译 上海译文出版社,2003-12

传统流行病学在心理学行为理论的影响下,对“艾滋病风险”建立了“知—信—行”模型,其理论预设是:知识决定态度,进而决定行为。这一理论的意义在于,强调了认知(知识)、相信或信任(态度)对于疾病防治行为的重要作用。但“知—信—行”理论框架指导下的艾滋病预防实践,仅仅是围绕降低个人的艾滋病风险来实施行为改变的措施,忽略了政治、经济、社会关系、文化等宏观因素对个人行为的影响和塑造。[10]从目前新冠病毒全球传播的危情来看,认知和态度对行为的影响艾滋病人自述,已经远远不止于个人或小群体。在某种程度上,对于病毒来源的不同认知,已经极大地影响到人与人之间的态度和行为。比如,对某些特定人群的污名化是通常的做法;情况严重时,则会蔓延到“种族”之间的猜忌,甚至升级到国家层面的相互攻讦。

还有一种“疾病”,是现代医学无法确认的疑症。其症状很不确定,常见的描述是肚痛、拉痢、体内有异物感、神志错乱等,在民间信仰里,通常把这类疑症说成是“中蛊”。而“蛊”这个说辞,历史悠久、影响广大,甲骨文里就有关于它的记载,汉代巫蛊之祸殃及朝野,唐律清律把放蛊列为重罪,民间更是谈蛊色变。对于这种来历不明的疑症,传统医学也曾试图解惑,《本草纲目》等医学著作里有治蛊的药方,民间也有许多防蛊治蛊的秘方。不过,这些药方大多是极为厉害的泄法或象征化了的观念,如用巴豆、狼毒猛泄,或是用针、犁头等物“克之”,施法念咒“退之”。而“根治”的办法,自然是消灭“病源”—被指控为“放蛊”的人。于是,自古以来有众多被指控为“制蛊”“放蛊”的人惨遭驱逐甚至杀戮。这种污名化甚至蔓延到某些历史上一直被边缘化的族群,使他们成为被污名化的亚文化群体。

但据我在中国西南地区长期的调查,甚至“以身试法”——进入当地人避之不及的有蛊人家,吃他家的食物;或是与自称“中蛊”的人相处,试用民间医药“高人”配制的“魅药”……至今为止,却没有发现一例“中蛊”是“真的”。我曾请教过一位在蛊祸频繁地区行医的医生,他收治过数十例被视为“中蛊”的病人,实际均属癌症、胃炎、肝硬化等病例;我也参与观察过一位留德精神病学博士在他的诊所治疗自诉“中蛊”的病人,诊断结果是属于精神病学中的“非常意识状态”。

中国巫蛊考察 邓启耀 / 著 上海文艺出版社,1999-12

当我不是在书斋中而是在现实中与巫蛊现象对视时,我发现精神病医生面对的某些病人,与我调查的巫蛊案例在本质上极为相似。不同之处只在,医生面对的一般是已经显示出明显病症的个体的病人;而人类学者面对的却是隐藏在一定群体的行为模式和信仰体系中的文化,那是深埋于外表正常的人群中的病,它就潜伏在你我的心里,蔓延起来相当可怕。它可能在亚文化边缘群体中以黑道秘术或邪教的方式“传染”或传播,也可能成为主流社会中引起全民疯狂的精神病变。[11]

在出现重大灾祸、暴发恶性流行病、战争或社会大转型时,个体很容易引发“非常意识状态”,群体的“非常意识形态”也常常被激活。它会激活某些破坏性很大的极端感情(如忧郁、悲观、嫉妒、仇怨、冲动、偏执、歧视等)、极端信仰(如纳粹主义、恐怖主义)和极端行为,激活一些人的阴暗心理和“准黑巫术行为”。一旦个人的变态适应了群体的需要,个体的“非常意识状态”当然也就很容易转化为群体的“非常意识形态”,成为社会化的精神病毒。所以,一有灾祸,便寻找替罪羊、歧视或污名化他者(如新冠肺炎患者康复后重新融入社会的困境)、“黑巫术式”整蛊他人甚至反智性“拍砖”的(如张文宏建议疫期“多吃牛奶鸡蛋少喝粥”引发的网络攻击事件),大有人在。以各种名目诬陷别人、残害生灵的事,我们难道见得还少吗?

疾病与身份的双重污名,会降低社会人道关怀的水准,削弱危机处理的力度,甚至可能演化为对被污名群体的公共歧视或社会化迫害。这种歧视或迫害,往往具有很强的自我优越感和意识形态色彩。如果它们形成一种社会意识并与权力或暴力结合,对他者污名化的最终危险就是种族主义、纳粹主义和恐怖主义。这是历史和现实都一再呈现在我们眼前的事实。

对于疾病污名的消除,始于我们对疾病的科学认知和对患者的人文关怀;而对于身份污名的消除,难度更大,但这是现代文明和谐社会必须迈出的那一步。