有关致命疾病如何席卷全球的故事总是扣人心弦。从鼠疫、天花、梅毒等灾难首次侵袭人类的那一刻起,这个不断展开的故事就包含了比医学和科学更为广泛的内容。在追踪几个世纪以来流行病的发展轨迹时,我们可以清晰地看到人类自身的发展历程:从最初的群体定居、放牧动物,通过不同民族和文明之间日益密切的交流,到以贸易、探索和征服为名义进行的大规模人口迁移。

我们也会看到流行病在特定时期和特定地点造成的可怕后果,这种后果不仅限于个体痛苦,还包括对整个社会和经济的冲击,尤其是对某些最贫困人口群体的影响。

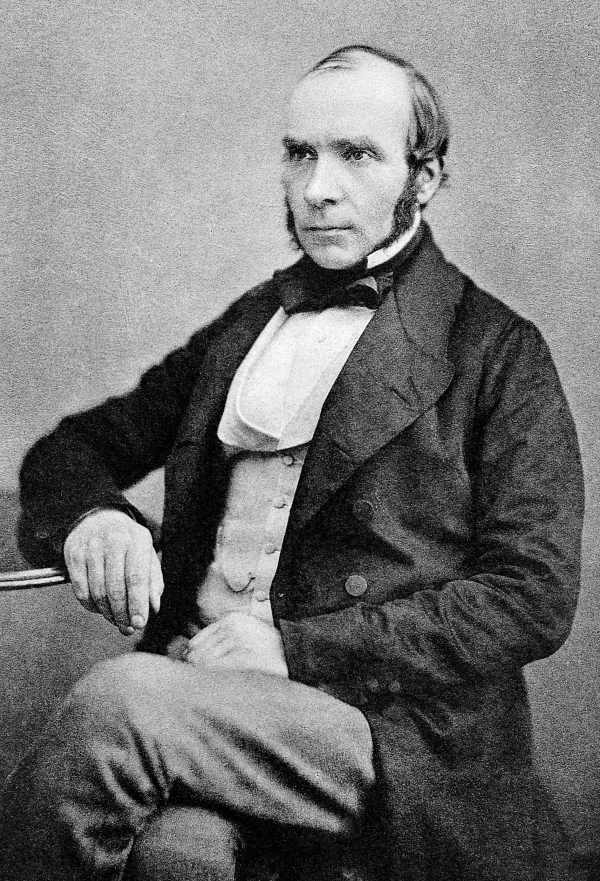

自19世纪中叶以来,地图在帮助我们解开疾病传播之谜方面发挥了至关重要的作用。专家利用它们来研究如何最好地预防或至少抑制未来疫情的发生。最早也是最著名的疫情地图绘制实例之一,就是1854年伦敦索霍区暴发致命霍乱时内科医生约翰·斯诺所做的工作。那次疫情共造成约600人死亡,其中200人在一夜之间失去生命。

伦敦索霍区宽街霍乱疫情经典地图,约翰·斯诺,1854年

当时,没有人知道霍乱如何传播,这意味着医生们根本不知道该如何遏制它。没有任何一种疾病能像霍乱一样随机暴发,短短几天内就会造成数百甚至数千人死亡;这也让整个医学界困惑了几个世纪。霍乱,这种人类有史以来效率最高的“致命杀手”,在19世纪席卷全球的一系列大规模疫情中带走了数百万人的生命。

斯诺确信霍乱的传播媒介是受污染的饮用水。但这种观点对于当时的医疗机构来说极具革命性,以至于完全没被当回事。索霍区疫情暴发后,为了证明自己的理论,斯诺走上街头,挨家挨户地敲门,询问每户人家的死亡人数,把得来的数据绘制到一张街道平面图上;如今,这张经典的“疫情地图”显示,绝大多数死亡病例均集中在宽街的一个水泵周围,而在位于更方便去其他水泵取水的地点,死亡人数则大大减少。

基于在索霍区的工作以及在伦敦南部进行的一项规模更大的类似研究,约翰·斯诺被后人称为“流行病学之父”。流行病学是医学领域的一个分支,主要研究疾病的发病率、流行分布和致病因素。流行病学家感兴趣的并不是单一病例,而是更为宏观的公共卫生图景。简单地说,他们研究的是谁会生病以及为什么生病。由于流行病学家调查的对象往往是突然暴发的疾病,因此他们也被称为“疾病侦探”。

约翰·斯诺医生,1856年

在《致命地图》一书中,作者利用统计数据来描述几个世纪以来由最致命疾病引起的一些关键性且具有毁灭性的疫情暴发及其传播过程。

这些信息将以一系列特别委托制作的专业地图形式加以呈现,得以将枯燥的数据生动地表现出来,而这也是列表和表格永远无法做到的。其中有些地图,如1918年西班牙流感疫情,显示的是一场极具历史意义的大规模流行病传播;而其他更多关注的是限于一个特定城市或较小地区的局部暴发,如1875年“黛朵号”巡洋舰将麻疹带入斐济。此外,本书还附有多幅历史地图和插图,用以展示不同疾病在不同历史时期被如何看待,以及从古至今各国家政府如何试图指导民众保护自身安全。

1918年西班牙流感传播路径地图

图片的文字说明部分解释了地图中某些路线的背景——战争、探索、剥削、恐慌,以及对受害者的指责。同时,这些文字也对医学和社会背景加以阐述,尤其是医生为理解人们如何生病及为何会生病所付出的努力,以及不同社会试图对某场似乎从天而降的灾难所赋予的不同解读。事实上,“流行病学”(epidemic)一词来自希腊语,“epi”意为“在……之上”,“demos”意为“人民”艾滋病急性期,因此“流行病”就是“降临在大众身上的东西”。

这幅来自约1912年的水彩画,将伤寒解读为死神向河流投掷了毒药。

本书也会讲述一些引人入胜的故事。15世纪末梅毒首次入侵欧洲时,各国纷纷自命清白、互相指责,其实每个国家都对这种疾病负有责任;17世纪一个令人心碎的报道称,一艘满载“人类货物”的奴隶船抵达加勒比海时,大量“货物”死于痢疾;18世纪,英国纽盖特监狱的囚犯只要同意接种天花疫苗就可以逃过死刑;20世纪初一名年轻勇敢的美国医生在控制黄热病的战斗中甘当“小白鼠”,并在实验中不幸罹难。

位于巴塞罗那的梅毒疗养院1900年的广告画,画中将梅毒描绘为女性反映了当时的社会偏见

但这不仅仅是关于“历史大瘟疫”的故事。时至今日,虽然人类在微生物学和医学方面取得了近两个世纪的非凡进步,但我们依然在与致命病原体苦战。虽然如今的“武器库”已储备充足,但这些病原体似乎总是比人类先进一步。

20世纪70年代,一位致力于流行病学研究的年轻学生被建议不要从事这项工作,他的教授告诉他,这毫无意义,传染病如今几乎已经被征服,人类没有什么可做的了。

而遗憾的是,这位教授后来被证明大错特错。但从当时的情况看,他的想法完全合理。几个世纪以来在世界各地肆虐、恐吓和蹂躏整个人类的致命疾病,在疫苗和抗生素的帮助下似乎有所缓解。1979年,天花被正式宣布在地球上消失,许多人坚信其他传染病也会紧随其后。

然而,四十年过去了艾滋病急性期,天花仍然是唯一获得这一殊荣的人类疾病。虽然其他传染病已经接近被消灭,但事实证明,它们仍然十分顽固,有的甚至还会出现卷土重来的迹象。与此同时,某些新型传染病也在毫无任何预警的情况下出现,跨境旅游业的发达足以让这些疾病在数小时内传遍全球。更令人担忧的是,人类对抗生素的耐药性日益增强,而抗生素是迄今为止人类掌握的最有效的治疗手段。

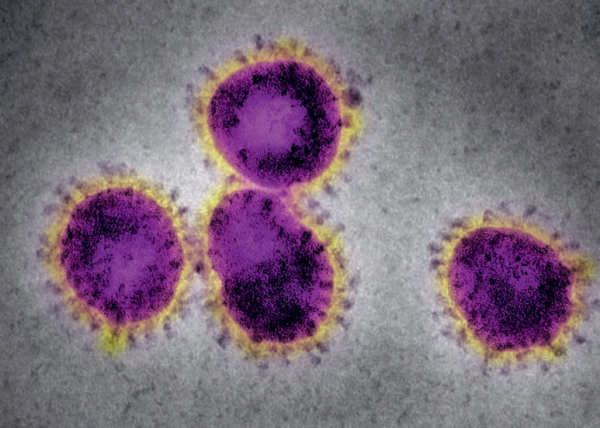

2002年,一种前所未有的肺炎病毒横空出世——严重急性呼吸综合征(SARS),其在南美、北美、欧洲和亚洲总共造成超过700人死亡。研究表明,这种新病原体与普通感冒存在亲缘关系,而几个世纪以来,普通感冒只会对人类造成轻微不适而已。

SARS病毒显微图

1976年,埃博拉病毒首次被发现,但当时并没有引起过多关注,仅是限于非洲中部地区的小规模疫情。然而,2014年,埃博拉病毒突然突破界线,首先在此前从未出现过的西非露面,然后席卷全球多地,包括欧洲和美国。

幸运的是,出于对公共卫生事业的热爱,那位名叫彼得·皮奥特的年轻学生并没有听从教授的建议,而是终身投身于流行病学的研究。但也很不幸,对于人类来说,在天花被消灭后的四十多年里,传染性疾病被证明始终是研究人员的“沃土”。皮奥特是世界上首屈一指的临床微生物学家,也是发现埃博拉病毒的第一人,更是解开另一种致命新病毒——人类免疫缺陷病毒(HIV)之谜的领军人物。

截至2016年,由HIV所致的艾滋病已造成至少3,500万人死亡,已知数百万人为病毒携带者,其中大多数人无法获得赖以救命的药物。而对于任何此类规模的致命传染病,我们都有必要追溯至14世纪的黑死病,据估计,当时欧洲总共8,000万人口中的60%均死于这种疾病,总计在全世界造成7,500万至2亿人死亡。

在14世纪,由于对微生物学一无所知,且宗教在民众生活中扮演着核心角色,黑死病像其他疾病(如麻风病)一样,很可能会被看作上帝的惩罚。然而,尽管我们都觉得自己比古代和中世纪的祖先更聪明且更有教养,但艾滋病患者依然不为人群所接受,甚至还有人声称,这种疾病是上天对生活不检点的惩罚。同理,麻风病(汉森病)患者在世界部分地区仍然会受到歧视。

1992年艾滋病平权联盟活动人士在白宫门口悬挂“沉默=死亡”的横幅

尽管《致命地图》中每幅地图的背后都记录着恐惧和痛苦,但它们也体现了人类对知识的执着追求,我们也因而有能力反击那些一直被证明是“诡计多端”的致命敌人。

本文摘自《致命地图:席卷全球的重大传染病及流行病》一书前言,澎湃新闻经出版方授权刊载,标题为后拟。

《致命地图:席卷全球的重大传染病及流行病》,【英】桑德拉·亨佩尔/著 吴勐/译,北京联合出版公司/好·奇文化,2023年3月版

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP