“感觉活不下去了!我3天3夜没有睡觉,着了魔似地疯狂上网查资料。”

时隔多年,一位北京妈妈讲起往事,仍然泣不成声。

孩子在收到高校录取通知书不到10天,艾滋病阳性报告也随之而来。

“孩子该怎么办?大学还上吗?还能活多久?”这位妈妈拿着报告的手不停地发抖。

而让人揪心的是,全国有很多位这样的妈妈。

数据显示,单单2020年这一年,15~24岁青年学生的新增病例就将近3000例。

而全国每年艾滋病感染人数在经历2019年、2020两年疫情防控的短暂降低后,又有回升的趋势,截至2021年底,人数达到114万。

冷冰冰的数字背后,是每一个艾滋病患者苦苦挣扎的心酸故事。

放眼全球,尽管在联合国艾滋病规划署(UNAIDS)“2030年终结艾滋病”的愿景下,HIV感染每年同比增长率有所下滑,但目前累积感染者人数也有7930万。

在全球为防控艾滋病而焦头烂额之际,西方有个国家——荷兰,却悄咪咪地实现逆转翻盘。

熟悉荷兰这个国家的人知道,荷兰流行天体浴(裸体下水活动),不忌“红灯区”,是一个性开放且色情行业合法化的国家。

照道理说,这样一个国家,艾滋病感染率应该会非常高。然而,事实正好相反。

2020年,荷兰艾滋病发病率仅为0.2%,是全球HIV感染率最低的20个国家之一,新发感染近20年来,下降约40%,2017年感染人数不到500人。

究竟什么样的原因,让性保守的中国,艾滋感染率远高于嫖娼合法的荷兰?

也许,通过走进下面这位中国艾滋病患者的世界,我们可以寻得部分答案。

0 1

2020年8月8日,代明呼朋唤友,举行了一个特殊的庆祝仪式,庆祝自己确诊艾滋病5周年。

这样坦然轻松的心态,是代明刚确诊的头两年,不敢相信能拥有的。

2016年8月8日,代明被确诊,恐慌一下子像水一样蔓延全身。他抓救命稻草般地寻找当地医院的艾滋病阻断药。

在高危行为后72小时内服用阻断药,预防率可以达到95%,时间越往后,效果越差。

当代明拿到药,服下的那一刻,他的心安定了许多。

也是在这一天,他的亲人不得不接受他的两个“新”身份——男同性恋者和艾滋病患者。

没有同情和理解,亲人视代明为洪水猛兽,唯恐避之不及。

爸爸提醒妈妈说,吃饭的时候要分开吃,有钱也不能花在无治之症的人身上。舅舅也不让代明去看望姥姥。

在他们眼里,艾滋病是无药可治的传染病,一碰就会染上。

这是对艾滋病的最大的误解。

HIV病毒虽然顽固狡猾,但它非常脆弱,一离开人体潮湿温热的内环境,就连水也能破坏其PH值导致其崩裂而无法生存下去。所以,它几乎只能通过性、输血以及母婴这3种途径传播。

而且,随着医学的发展,艾滋病不再是绝症艾滋病自述,演变成了一类指标要求低于高血压、糖尿病的新慢性病。

对艾滋病的无知,塑造了代明亲人谈艾色变的行为,这也是艾滋病患者广泛受到社会歧视的重大原因。

这些行为给代明造成了重大的心灵创伤,代明一直处于抑郁状态。加上治疗药物的副作用,2017年夏天,代明一度精神分裂,每天都在寻找蛛丝马迹以确认自己染病的事实是否被别人发现。

精神的溃散也击垮了他的身体,一年时间里,他先后住院5次。但生活的暴击还在接二连三地持续。

这一年里,他亲身经历了2位病友的死亡。

他们死于艾滋病引发的多种感染并发症。

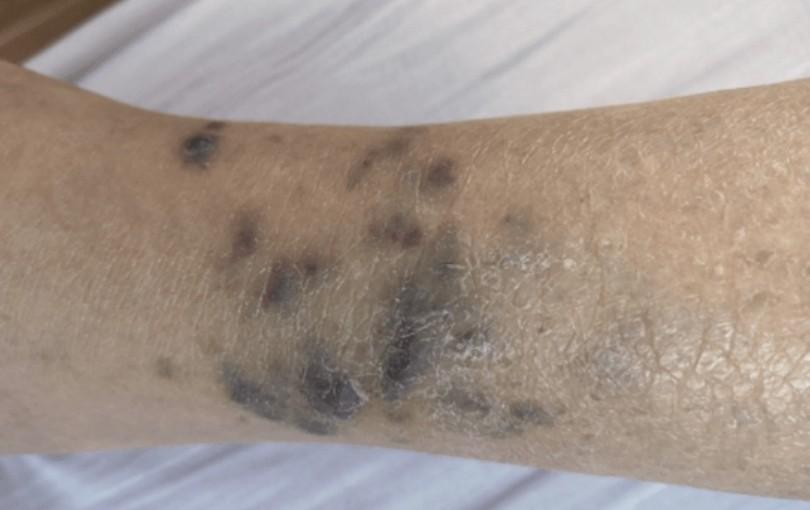

他们瘦得皮包骨,浑身上下没有一点肉;皮肤分布着一种叫卡波西肉瘤的紫红色斑点,是艾滋病的一种重要表现;后来皮肤开始溃烂,伤口一直愈合不了。

看着病友悲惨地离去,代明对死亡产生了恐惧。

也是在这一年,经过一年的治疗,代明才发现自己药物耐受。

一般而言,艾滋病患者的免疫水平(CD4)应维持在200-400范围内才正常,CD4越低,说明自身抵抗力越弱,越容易出现机会性感染的情况。

但代明的CD4却一直保持在确诊时的6。

这就意味着,代明这一年一直处于发病期,只要一出现比较严重的感染,大概率就得面临死亡。

好在一切还来得及,2017年10月,医生通过耐药测试艾滋病自述,找出了代明的耐药成分,将替拉依组合换成了齐拉克组合。

这两种组合药都是我国对HIV感染者四免一关怀政策中的免费药。艾滋病治疗药物还有自费医保药、自费药可供患者选择,副作用相对会小。

这次要命的失误,代明很难说清楚是“无知夺命”还是“心冷致命”,也许,他需要一次走出去的机会。

2018年,代明参加了北京同志中心的一个HIV感染者的互助小组。

“抱团取暖远比单打独斗更容易战胜病魔”,在这里,代明内心逐渐强大,重获勇气,不再畏畏缩缩,而是大大方方地站在大众面前,向大众呈现一个HIV感染者的真实生活状态,以打破社会对艾滋病患者的刻板印象。

然而,歧视却无处不在。

2018年,代明去医院进行牙齿正畸治疗时,他被拒诊了。

牙医在给代明拔完3颗牙齿,得知代明是艾滋病患者后,露出惊恐的眼神,反感地表示不给代明拔第4颗牙齿了。

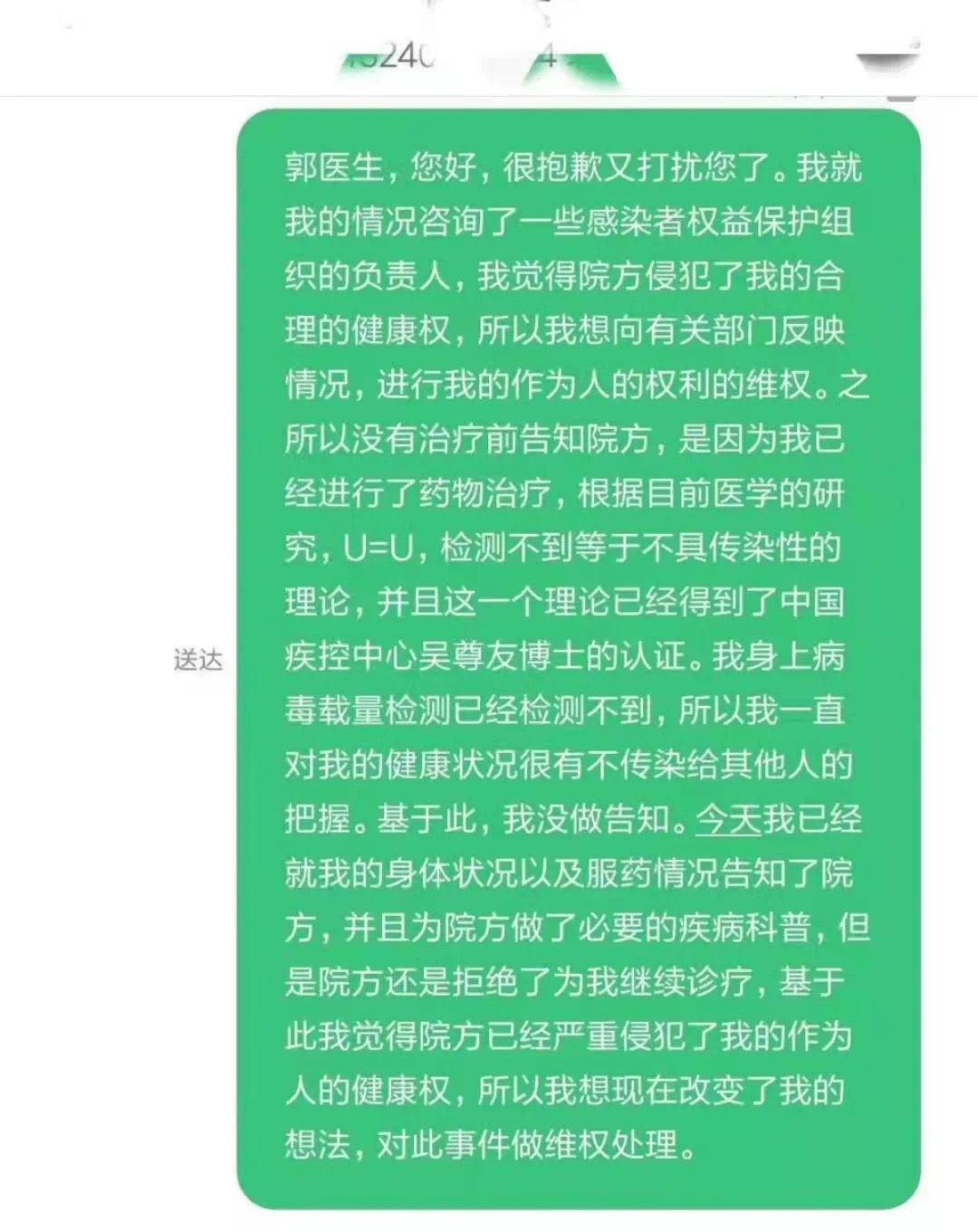

代明耐着性子解释,“我一直在吃药,现在病毒载量在血液里检测不到了,不会造成他人感染。”,并将药盒和检测报告拿给医生和医院看。

但是,代明还是被拒诊。他决定拿起法律的武器,维护作为人最基本的健康权。

于是,他着手写一篇维权文章,正写着,公司老板要看一个文件。

代明稀里糊涂地将维权文章发了过去。第二天,代明就被炒鱿鱼了,以工作不达标为理由。

但代明清楚,这不过是一个借口,真实的原因是他是一个HIV感染者。

艾滋病的致死性、可传染性、不可治愈性三者交汇在一起,本身就造成了恐惧,恐惧导致远离,包括爱人和家人。HIV感染者想要打破禁忌婚恋,会面临巨大的阻碍。

2019年,代明恋爱了。对方知道代明是位HIV感染者,在代明的科普下,对方也知道,艾滋病患者只要一直在吃药,且血液持续6个月以上检测不到HIV的病毒载量,就不具传染性。

也就是说,即使现在的代明和伴侣发生无套性行为,也不会造成对方感染HIV。

但对方最终还是无法放下对艾滋病的芥蒂和恐惧,后来,代明就把他删了,虽然遗憾痛心但也无可奈何。

同一时期,代明就医维权事件取得了成功。牙医表示愿意为代明拔第4颗牙齿。代明意识到,他能影响别人对HIV感染者的看法。

如今的代明CD4达到了686,是非常健康的状态,在北京同志中心做运营主管,也申请到了UNAIDS的项目和资金支持,淋过雨的人有能力为他人撑伞了。

但正如代明所说,“我说不出我要感谢疾病这种话,但我感谢一路走过来的自己。”

因为HIV感染者的生存困境一直存在,身处其中的代明深知一步一步熬过来的艰难。

HIV感染者需要终身吃药,忍受药物带来的副作用,例如严重腹泻,代明路上一遇厕所就得去,否则有可能拉裤子。

这个群体还要普遍受到社会歧视,连带着人格、名誉与权利,一直处于社会边缘状态。

“河北艾滋第一案”的原告婷婷因是典型的母婴传播患者而被高中拒之门外。

成绩优异的小可因身患艾滋病终止飞行员的梦想。

二十出头的护士阿杰因抢救病人时感染艾滋病,被迫做好了独孤终老的打算。

即使歧视行为可以通过维权获得应有的尊重,社会也一直在改善艾滋病患者的生活困境,如山西临汾红丝带学校专为艾滋病高考考生设立独立考场,开头的患者也品学兼优地完成学业,但从HIV患者的种种经历,我们可以看出,偏见还是无处不在。

艾滋病患者往往还要被打上“性不洁”的标签,这种论调背后的数据支撑是,自2007年以来,性行为传播占比一路直线上升,由42.3%飙升至2021年的98%。

艾滋病作为一种隐喻,俨然象征着一种有缺陷的人格与道德上的瑕疵。

但性不安全行为才是罪魁祸首,人们的性意识是开放的,但性知识却是匮乏的。在中国,与性有关的话题,通常是隐晦的。

偏见,再加上疾病、性知识的匮乏,助长了人们对艾滋病的恐惧想象,也不断拉开病毒携带者与主流社会的距离,让传播具有隐蔽性,也让“晚发现,晚治疗”成为艾滋病死亡率居高不下的头号杀手。

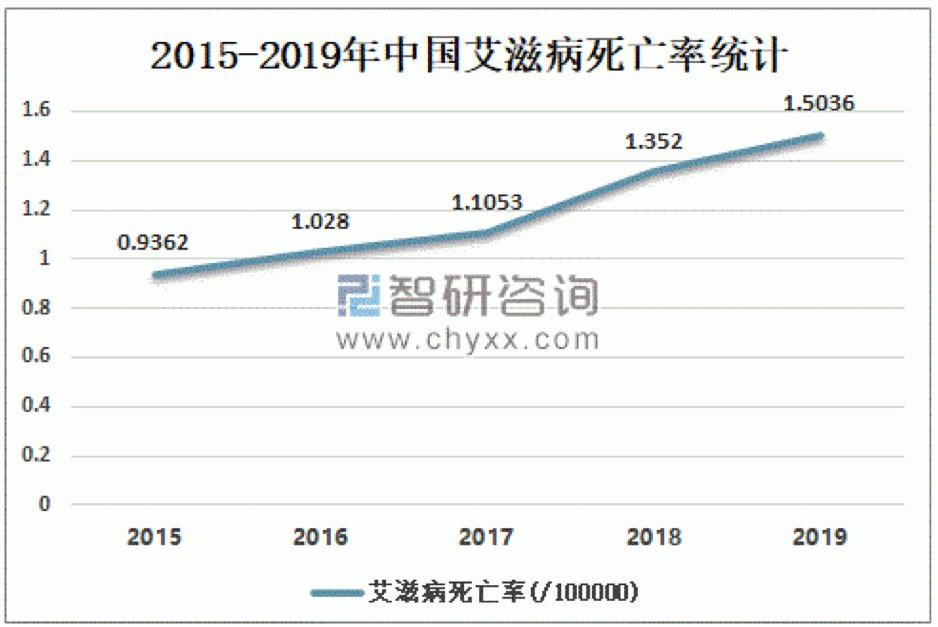

据数据显示,2015-2019年中国艾滋病死亡率逐年上升,2018年死亡率为1.352/10万,较2017年增加了0.2467/10万。

每一个数字背后都是一次痛彻心扉的生离死别。

然而,这原本可以避免,CROI 2016大会已经证实艾滋病是慢性病,只要在免疫力尚未受到明显影响之前就开始治疗,预期寿命可达到77岁。

可很多患者却错失了治疗的最佳时机,硬是把慢性病拖成不治之症。

在我们谈性、谈艾滋病遮遮掩掩,一套科学的性教育读本都能被家长举报踢出学校的时候,荷兰家长已邀请孩子带男(女)朋友回家过夜。

或许,荷兰这个国家关于性、关于艾滋病的态度和措施,有我们想要的答案。

0 2

荷兰是一个全民谈性的国家,性没有了神秘感,反而避免了性行为的野蛮生长。

据性学家和心理学家调研显示,荷兰青少年一般15岁开始接吻行为,发生第一次性行为的平均年龄是18岁,但荷兰少女意外怀孕及堕胎率却是全球最低的。

这就好比睡美人的故事,与其烧毁全国的纺车,还不如直接告诉孩子为什么不能碰纺车。

与其对性避而不谈,还不如告诉孩子什么是性行为,如何安全性行为。

荷兰小孩从4岁起,就要接受与年龄相适应的义务性教育课程。这些课程大部分不是在传授知识,而是答疑解惑。在上课之前,很多孩子就已经对性有粗浅的认知。

模糊的认知可能来自父母、同伴、媒体或者网络。老师的职责是帮孩子们梳理知识,纠正错误,使他们获得更深入的理解。

性话题的探讨延续到课堂外,老师发现孩子们互动间提起相关话题时,会介入加以引导。

学校的性教育还远不于此,在 “自尊”和“他尊”的原则上,创造机会让孩子们学会与异性交往。

例如,举办官方舞会,鼓励孩子邀请心仪的对象作为舞伴,让孩子学会“喜欢就勇敢说出来”“拒绝别人也可以做到委婉友好”“被拒绝也能快乐”“这样身体接触,对方不会反感”……这些单靠课堂是学不来的。

荷兰的家庭和学校一样,也采用“疏”的态度而不是“堵”的方式,来对孩子进行性教育。

父母不会阻止孩子谈恋爱,孩子不必担心有人会对“早恋”作出负面评价或打压性惩罚。

家长会帮助孩子理性看待感情,教他们摸索什么是自己喜欢的,或者不喜欢的,什么是自己想要的。在这个过程中,家长会提醒孩子如何安全负责地进行性行为。

当孩子在身体和情感上都准备就绪后,大部分家长会提供空间,让孩子们在自家屋檐下过夜。

在家长看来,既然性是无法避免的,那还不如在自己眼皮下来得安心安全。

数据显示,荷兰青少年首次性行为时,超过70%懂得使用避孕套,过半会使用避孕药,两者皆用占到30%-40%。

在性保护方面,政府也和学校、家长站到了统一战线上。在荷兰,22岁以下的女孩无需为妇科检查、避孕和堕胎烦恼。这些项目都纳入了公费医疗,且无需家长签名。

这种温床般的环境下,荷兰青少年不必急于抓住机会寻找刺激,他们有足够长的时间摸索、徘徊、积攒勇气,性成为感情表达的延续。

数据显示,90%以上有过性行为的荷兰年轻人宣称他们很性福。

荷兰谈性是全方位的,延展到时间和空间上。荷兰有全球最有名的性都——阿姆斯特丹。

每当夜幕降临,阿姆斯特丹红灯区,透亮的玻璃橱窗里,穿着性感的橱窗女郎或慢慢扭动着身姿,或抛来暧昧的眼神,或高冷地一言不发、翘着二郎腿抽着烟……千姿百态地等待着客人......

围绕市中心的数百个橱窗,没有你找不到的,从黑人到白人,从胖到瘦,从同性恋者到跨性别者,应有尽有。

1988年起,性工作者在荷兰就是一个合法的职业。2000年开始,性工作者需持证上岗。

荷兰法律规定,年满21周岁才能从事性服务行业,且需持相关资料注册成为“独立工作者”。

这就意味着,性工作者是需要缴税的,每一笔交易需缴纳19%的税收。

与之相对应地,国家为她们提供社会福利和安全保障。

一年4次的定期体检、长期定时服用的防艾滋病药物都涵盖在性工作者的医保里。

性工作者的房间设有“一键报警”的报警器,享有巡逻骑警、便衣警察和便衣保安的三重保护。

若是有客人不愿带安全套,或者胡搅蛮缠,性工作者只要按下按钮,正义化身便马上前来保护她们的安全。

开放、正规民风下,92.5%的荷兰人认为性工作是正常职业,71%的性工作者满意自己的工作和生活。

在性超前到令人叹为观止的国度,荷兰对艾滋病患者的态度也相对温柔。

荷兰法律保护艾滋病患者的身份,允许他们不必将患病情况告诉学校或着雇主。

同时,也采取了一系列措施控制可控风险。

2004年起,荷兰为所有孕妇提供HIV检测,从而阻断母婴传播。

荷兰严格控制静脉滴注针头的使用,减少因输血、注射吸毒而导致的血液传播。

荷兰提供简便的艾滋病检测服务,从源头扼杀HIV病毒大肆隐蔽传播的苗头。

在荷兰,只要你觉得身体有异样,对自己有怀疑,就可以通过家庭医生、检测中心或社区福利工作站进行免费的HIV测试。

荷兰公益组织甚至还会为无身份人员提供免费、快捷、匿名的HIV检测。

据荷兰艾滋病协会称,荷兰每年有几十万人接受艾滋病检测。

荷兰艾滋病防控的翻盘,从整个国家对性的态度可以窥见一二。

“性”在这个国家有足够的自由空间,却又让它与规则相伴而行,终极走向是人与人之间的尊重、互助,这贯穿在性教育上、性工作合法上以及艾滋病防控上,最终实现了性开放和低性病的反差而行。

0 3

在人们的刻板观念中,性开放与高性病成正比。然而,荷兰这个国家用事实、用数据狠狠地打脸这个观点,让人不得不重审“性”这个话题。

关于性,每个国家有每个国家的国情,我们不可生搬硬套,也不能遮眼不看世界。荷兰对此的态度值得我们借鉴。

性是个大范畴话题,最重要、最底层的一点无非是性教育,这是万丈高楼平地起的基础。

而正如性教育专家王龙玺所说:“性教育走到终极,一定会汇入教育,最终讨论的,其实不是性,而是人与人之间的相处、相互理解尊重和相爱。”

所以,与其拼尽全力给孩子构建虚假的乌托邦世界,让猥琐阴暗的深渊凝视孩子,不如光明正大地给孩子展现完整的世界,让孩子在有限制的自由中实现真正的自由,避免将孩子一步一步推向深渊!

作者 | 依扬