基金项目:中国医学科学院医学与健康科技创新工程项目(2017-I2M-1-014);国家“十三五”重大科技专项(2017ZX10202101)

“知道艾滋病吗?”

“当然知道!艾滋病就是HIV感染引起的获得性免疫缺陷综合征。”

“那知道艾滋病怎么治疗吗?”

“当然知道!最近有研究报道艾滋病已被治愈!”

“如何被治愈的呢?”

“采用抗艾滋病的骨髓干细胞移植,艾滋病患者就治愈了!”

“可在患者中推广应用吗?”

“嗯……啊……”

临床真的已经将“治愈艾滋病”这一世界难题解决了吗?!

作为科研工作者和临床医生,我们应怎样理解被广为报道的艾滋病“治愈”呢?

HIV与其所导致的获得性免疫缺陷综合征(即艾滋病)对公共卫生带来的危害已广为人知,自1997年何大一先生提出“鸡尾酒疗法”以来,很长一段时间科学家尝试研发各种新药和疫苗,试图通过控制病毒载量及减少病毒储存库以治疗艾滋病。

直至2009年国际顶级医学期刊N Engl J Med报道全球公认的首例被“治愈”的“柏林病人”[1],给抗艾滋病治疗带来了新的希望和方向,科学家们不断尝试,希望复制“柏林病人”的成功。

2019年3月6日,国际顶级期刊Nature杂志报道了一例“伦敦病人”[2],患者进行骨髓干细胞移植治疗后,体内持续18个月无病毒复制,被媒体誉为“全球第2例被治愈的艾滋病患者”,引起了学术界轰动。

事实果真如此么?与首例被“治愈”的“柏林病人”比较,此次的“伦敦病人”又带给我们怎样的启示?

1 “柏林病人”与“伦敦病人”简介

“柏林病人”蒂莫西·雷·布,1995年被确认感染HIV艾滋病治愈,2002年开始采用鸡尾酒疗法治疗,病毒载量控制良好,未出现艾滋病相关疾病。

不幸的是,2006年其被诊断为急性髓系白血病,病情恶化、濒临死亡,柏林胡特医生决定一方面为蒂莫西进行化疗,另一方面积极准备骨髓移植来挽救蒂莫西的生命。

蒂莫西的特殊之处在于,他不仅是白血病患者,也是HIV感染者,众所周知HIV侵入人类CD4+免疫细胞时需要识别细胞表面的C-C趋化因子受体5( CCR5),如果编码CCR5蛋白的基因出现突变,HIV便难以入侵靶细胞。

经过不懈努力,2008年胡特医生最终找到配型相符且拥有CCR5Δ32纯合子基因突变的骨髓捐献者,为蒂莫西成功实施了异基因骨髓移植,并在移植术后第一天即停用抗病毒治疗。

尽管蒂莫西的急性髓系白血病曾在第一次骨髓移植后7个月复发,幸运的是胡特医生为其找到了第一次骨髓移植的骨髓捐赠者,成功进行了第二次骨髓移植。

蒂莫西两次异基因骨髓移植的骨髓均来自同一配型相合并携带CCR5Δ32纯合子基因突变的骨髓捐赠者,这不仅使其白血病得到缓解,且体内的HIV复制得到长期控制,被誉为首例HIV感染“治愈”的患者。

10年后,另一例有着类似经历的“伦敦病人”,于2003年被确认感染HIV,2012年开始应用鸡尾酒疗法,病毒载量控制良好,2012年底被诊断患有霍奇金淋巴瘤。

2016年,英国古普塔医生团队决定效仿“柏林病人”,为“伦敦病人”实施造血干细胞移植术来治疗霍奇金淋巴瘤。

同样幸运的是,该团队也找到了与伦敦病人配型相符且携带CCR5Δ32纯合子基因突变的骨髓捐赠者。

异基因骨髓移植治疗后16个月停用抗病毒治疗,“伦敦病人”的霍奇金淋巴瘤被控制。

迄今为止,在连续20个月停用抗病毒治疗后,“伦敦病人”体内未发现HIV活跃复制的迹象。

2 “柏林病人”与“伦敦病人”的偶然性

两例HIV感染患者,虽然在抗病毒治疗、恶性肿瘤的化疗方案、骨髓移植的预处理方案等方面有差异,但相同之处在于均找到了配型相符且拥有CCR5Δ32纯合子基因突变的骨髓捐献者,移植后未出现严重的移植物抗宿主病,且其体内嗜C-X-C趋化因子受体4(CXCR4,HIV识别靶细胞的另一辅助受体)的HIV病毒株始终未活跃复制。

上述共同点让两例HIV感染患者在停用抗病毒治疗后未出现病毒复制迹象。

毫无疑问,两例患者是幸运的,既能找到配型相符的骨髓捐献者,同时捐献者又携带罕见的CCR5分子纯合子基因突变,使得新生的免疫细胞就像披上了一件“隐身衣”,HIV很难找到攻击的目标,于是无法侵入细胞内复制,最终达到清除病毒的效果。

那么这种幸运之事能在每一例HIV感染者身上得到重现吗?答案自然是否定的。

3 极低的CCR5Δ32基因突变率令“柏林病人”难以复制

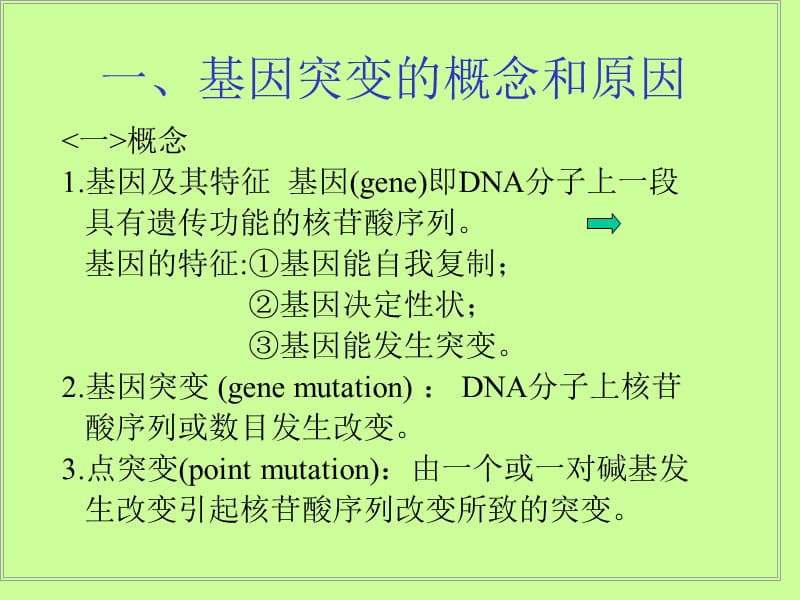

理论上HIV入侵人体靶细胞时,一方面需要与细胞表面的CD4糖蛋白分子结合,另一方面需要与细胞上两个重要的辅助受体分子CCR5和CXCR4其一结合,二者如同靶细胞大门上的门锁,可以被HIV识别并打开进入细胞的门户。故让CCR5和CXCR4基因突变或被敲除,不再在靶细胞上表达生成CCR5和CXCR4蛋白分子,可阻止HIV识别和入侵靶细胞。

目前被报道且被认可的阻止HIV识别和入侵T细胞的先天基因突变为CCR5Δ32突变,其是指CCR5基因编码区域第185号氨基酸后发生32个碱基缺失,导致不能编码正常CCR5蛋白,让HIV失去识别细胞的辅助受体。

目前研究显示,仅携带纯合子CCR5Δ32基因突变者可阻止HIV病毒入侵靶细胞,杂合子CCR5Δ32基因突变只能降低和延缓HIV病毒入侵及疾病进展[3]。

那么人群中CCR5Δ32基因突变率是多少?携带纯合子CCR5Δ32基因突变率又是多少呢?

Martinson等[4]于1997年报道了CCR5Δ32突变的全球分布情况,该研究共检测来自全球47个不同国家/地区3342份标本,欧洲(788人)CCR5Δ32突变携带率最高,约为9.4%,其中阿什肯纳兹犹太人高达20.9%,其次是冰岛人(14.7%)及不列颠人(11.1%),但CCR5Δ32纯合子突变率仅为0.9%;中东(385人)CCR5Δ32的突变携带率约为3.1%,均为杂合子突变,未检测到纯合子突变;亚洲(900人,不含中国大陆)CCR5Δ32的突变携带率约为0.9%,杂合子突变率为1.4%(13/900),纯合子突变率为0.2%(2/900,分别来自乌德穆尔特共和国及古吉拉特邦);大洋洲(364人)CCR5Δ32的突变携带率约为0.4%,3人为杂合子突变,未发现纯合子突变;美洲(307人)CCR5Δ32的突变携带率约为0.2%,仅一人为杂合子突变,未发现纯合子突变;非洲(598人)CCR5Δ32的变异率约0.1%,仅一人为杂合子突变,未发现纯合子突变。

上述数据显示,人群中仅极少人体内拥有这种先天的罕见基因变异。2003年Wang等[5]对3165名健康中国人(汉族1406人,其他7个少数民族1759人)进行CCR5Δ32突变检测,发现不同种族的健康人携带CCR5Δ32基因突变率波动范围为0~3.48%,其中1406名汉族人中CCR5Δ32突变率仅0.2%,未检测到CCR5Δ32纯合子基因突变。

不得不说,“柏林病人”和“伦敦病人”这种小概率成功事件很难在HIV感染患者中推广应用。

4 嗜X4 HIV病毒株与“Essen 病人”带来的启示

人群中携带CCR5Δ32基因突变尤其是纯合子突变的概率极低,那么是否极少数同“柏林病人”类似的HIV感染患者重复了相同的异基因骨髓移植治疗方案后,亦能成功停用所有抗病毒治疗,最终摆脱HIV病毒的骚扰呢?

“Essen病人”是可部分解答上述疑问的案例[6],介绍“Essen病人”前需了解HIV相关的两个概念即病毒亚型及病毒的细胞嗜性。根据包膜蛋白的不同,HIV分为HIV-1型和HIV-2型,HIV-1是全球主要流行类型。HIV-1毒株分为M、N、O及P组,M组又分为A~J 10个亚型,且不同亚型可形成重组体(AE、AJ等)。HIV病毒的靶细胞主要为表达CD4的T细胞。病毒感染细胞的过程为其包膜糖蛋白gp120与靶细胞表面CD4分子及辅助受体(CCR5或CXCR4)相结合,介导病毒吸附和病毒包膜与靶细胞膜融合。病毒的细胞嗜性是由靶细胞表面辅助受体CXCR4或CCR5的表达情况以及病毒与其相结合的能力而决定。根据所用辅助受体的不同,可将HIV-1病毒株分为嗜R5、嗜X4和嗜R5X4型。

2014年Li等[7]选取来自中国12个艾滋病研究中心的235例未治疗的HIV感染患者,根据患者感染的病毒株亚型不同分为CRF01-AE亚型组(n=108)和非CRF01-AE亚型组(n=127),进一步对两组病毒株细胞嗜性进行分析,发现CRF01-AE亚型组的病毒株嗜R5、嗜X4和嗜R5X4的比例分别为25.9%、37.1%和18.5%,而非CRF01-AE亚型组的病毒株嗜R5、嗜X4和嗜R5X4的比例分别为78.8%、3.9%和6.3%。与非CRF01-AE亚型组相比,CRF01-AE亚型组中嗜X4病毒株比例高而嗜R5病毒株比例低,说明不同HIV病毒亚型对CCR5和/或CXCR4分子的嗜性不同。

印度学者也发现印度地区X4嗜性的病毒株HIV-1C在逐渐增加[8]。这意味着部分感染HIV患者即使同“柏林病人”一样成功实施骨髓移植,也可能会因X4嗜性病毒株的存在导致停用抗病毒药物后HIV复燃,“Essen病人”的失败治疗经历验证了这一事实。

“Essen病人”即一例HIV感染合并T细胞淋巴瘤的患者实施“柏林病人”类似的治疗方案,移植前一周停用抗病毒药物,移植后体内HIV病毒载量很快反弹,移植前后病毒的嗜性分析发现R5嗜性的病毒株在移植后被X4嗜性病毒株取代,这可能是导致HIV复燃的原因[6]。

5 客观理解“柏林病人”与“伦敦病人”的成功

治疗HIV感染的终极目标是让患者停用抗病毒药物,从“柏林病人”到“伦敦病人”,让人们看到了“治愈”艾滋病的方向和希望。兴奋之余,研究者应客观理解和对待这一成功。

首先,从两例HIV感染者的特殊治疗经历得知,如果借助异基因骨髓移植治疗艾滋病需同时具备两个条件:人类白细胞表面抗原配型相符(即相容性好)和骨髓捐献者拥有纯合子CCR5Δ32突变基因。我们不妨先计算一下如需同时满足这两项要求的成功概率。一般情况下骨髓配型成功的概率约为0.000 01,携带纯合子CCR5Δ32突变基因概率为0.01(概率最高的白种人),两个因素叠加的概率为0.000 000 1。与白种人相比,其他人种尤其亚洲人纯合子CCR5Δ32突变基因概率更低,这让其他人种的HIV感染患者感到复制“柏林病人”的希望渺茫。

其次,X4嗜性的病毒株在不同病毒亚型及不同地区HIV感染者中比例不同,“柏林病人”的治疗方案很难保证停用抗病毒药物后嗜X4 HIV病毒不再复制,使得CCR5Δ32突变基因的保护作用(抵抗HIV入侵)消失。

最后,骨髓移植的治疗费用非常高昂,相比之下,当前随着新的高效低毒的抗病毒药物的不断研发,鸡尾酒疗法同样可以把病毒控制在极低水平,让HIV感染者长期有质量地生活。虽然临床实践中复制“柏林病人”的成功难以推广,但科学家们从中得到启发,HIV识别靶细胞的受体分子可以成为抗艾滋病治疗的靶点,躲避艾滋病病毒的攻击,为艾滋病治疗提供新的思路。

6 展望

近30年来,抗HIV治疗已经取得了巨大成就,长期鸡尾酒疗法能够有效控制HIV感染者体内病毒复制、延缓疾病进展、改善临床预后,但受限于潜伏病毒储存库的存在,使得根除HIV感染成为医学界一大难题。正是这种局限性推动了科学家持续探索其他抗击HIV感染的治疗手段,如HIV疫苗、抗HIV中和抗体以及异基因骨髓移植,遗憾的是,到目前为止,尚未证实有能够彻底清除HIV的治疗方案,故而根除HIV实现停药病毒无复制的治疗目标仍然任重而道远!

参考文献

[1]Hutter G, Nowak D, Mossner M, et al. Long-term control of HIV by CCR5 Delta32/Delta32 stem-cell transplantation[J]. N Engl J Med,2009,360: 692-698.

[2]Gupta RK, Abdul-Jawad S, McCoy LE, et al. HIV-1 remission following CCR5Delta32/Delta32 haematopoietic stem-cell transplantation[J]. Nature, 2019,568:244-248.

[3]Tang J, Kaslow RA. The impact of host genetics on HIV infection and disease progression in the era of highly active antiretroviral therapy[J]. AIDS,2003, 17: S51-S60.

[4]Martinson JJ, Chapman NH, Rees DC, et al. Global distribution of the CCR5 gene 32-basepair deletion[J]. Nat Genet,1997, 16: 100-103.

[5]Wang FS, Hong WG, Cao Y, et al. Population survey of CCR5 delta32, CCR5 m303, CCR2b 64I, and SDF1 3A allele frequencies in indigenous Chinese healthy individuals, and in HIV-1-infected and HIV-1-uninfected individuals in HIV-1 risk groups[J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2003,32: 124-130.

[6]Kordelas L, Verheyen J, Beelen DW, et al. Shift of HIV tropism in stem-cell transplantation with CCR5 Delta32 mutation[J]. N Engl J Med,2014, 371: 880-882.

[7]Li Y, Han Y, Xie J, et al. CRF01_AE subtype is associated with X4 tropism and fast HIV progression in Chinese patients infected through sexual transmission[J]. AIDS, 2014, 28: 521-530.

[8]Gupta S, Neogi U, Srinivasa H, et al. HIV-1 coreceptor tropism in India: increasing proportion of X4-tropism in subtype C strains over two decades[J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2014, 65: 397-404.

第一作者简介

秦岭

医学博士,北京协和医院感染内科主治医师。2009年毕业于中国医学科学院北京协和医学院,同年起历任北京协和医院内科住院医师、总住院医师。

2017年前往美国国立卫生研究院环境卫生科学研究所流行病学习进修为期半年的访问学习。

主要擅长:不明原因发热及各种感染性疾病的诊疗。

通信作者简介

李太生

北京协和医院感染内科主任,教授,主任医师艾滋病治愈,博士研究生导师,清华大学特聘教授。“新世纪百千万人才工程”国家级人选,首批国家“万人计划”科技领军人才。

曾任中华医学会热带病与寄生虫病分会主任委员,现任中华医学会感染病学分会候任主任委员。

先后在Lancet、Clin Infect Dis及AIDS等主流学术杂志发表论文283篇(其中SCI论文99篇),他引5610次,教育部科技进步一等奖,华夏医学科技一等奖,国家科技进步二等奖,全国五一劳动奖 ,法国医学科学院“塞维雅”奖,吴阶平-保罗·杨森医学药学奖。