当地时间3月10日,顶级医学期刊《柳叶刀•艾滋病病毒》(Lancet HIV)在线发现了英国剑桥大学医学系教授Ravindra Kumar Gupta 等人的最新成果“Evidence for HIV-1 cure after CCR5Δ32/Δ32 allogeneic haemopoietic stem-cell transplantation 30 months post analytical treatment interruption: a case report”,公布了世界第二例被治愈的HIV感染者。

这名患者来自英国伦敦,因而也被称为“伦敦病人”,他同时患有霍奇金淋巴瘤和艾滋病。2016年,他接受了来源于 CCR5-Δ32 捐赠者的造血干细胞移植后,不仅淋巴瘤康复了,在停止抗艾药物治疗的30个月后,血液内也没有再发现艾滋病病毒。

在这项最新研究中,研究人员对患者病情改善的评估从“长期缓解”改为了“治愈”,并确认他是继“柏林病人”之后,第二名没有使用抗逆转录病毒药物而持续缓解的艾滋病患者。

这位“伦敦病人”,叫做亚当•卡斯蒂列霍(Adam Castillejo),目前他主动公开了身份,希望自己的经历可以鼓励更多的艾滋病患者,积极生活。

“我的处境很独特,也令人谦卑,但我想成为给予人们希望的使者。”现年40岁的卡斯蒂列霍说道。他身高六英尺,体格健壮,留着一头长长的齐肩黑发,脸上带着轻松的微笑,散发着健康和快乐的气息。在这样轻松欢快的笑脸下,谁又能知道在他40年的人生旅途中,几乎一半的时间都在与艾滋病作斗争,而近10年的时间里,又要同时忍受艾滋病和癌症的折磨,身心俱疲、绝望到一度想要自杀呢?

23岁,第一次死亡的宣判

卡斯蒂列霍从小在委内瑞拉的加拉加斯长大,父亲是一家生态旅游公司的飞行员,有着西班牙和荷兰血统。卡斯蒂列霍很小的时候父母就离异了,年幼的他主要在母亲的抚养下长大。年轻的时候,卡斯蒂列霍先是去哥本哈根生活了几年,2002年去了伦敦,2003年,卡斯蒂列霍被诊断出患上了艾滋病。那一年,他刚刚23岁。

“我还记得那个人告诉我的时候,我感觉很恐慌。”

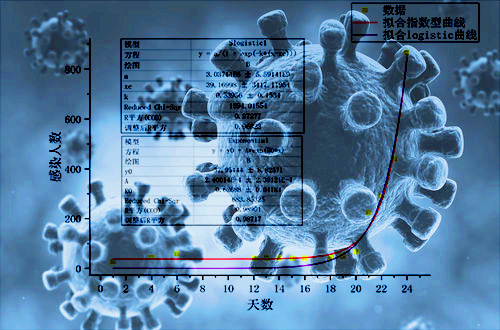

那个年代,被诊断出艾滋病通常被视为死刑。没有根治性的药物,治疗艾滋病的唯一方法是使用抑制病毒的药物,最大限度地抑制病毒复制,延缓病程进展,但患者终身也不能摆脱艾滋病毒,终身都要服用药物。同时,抗逆转录病毒药物虽然可以将病毒载量抑制到无法检测出的水平,但治疗过程中的任何中断都可能使病毒卷土重来,而耐药性也是一个大问题。全世界有近3700万人携带艾滋病毒,每年有近100万人死于艾滋病相关的原因。

“这是一个非常可怕而痛苦的经历。”

不过,尽管现实几乎让人难以承受,但在朋友的支持和帮助下,卡斯蒂列霍还是坚持了下来,并且凭借着从祖母那里继承来的对烹饪的热爱,他在当地一家餐厅找到了一份副厨师长的工作。

一边吃药治疗,卡斯蒂列霍也一边采取着积极的生活态度,坚持健康的饮食,坚持锻炼,还会经常骑自行车、跑步和游泳。虽然生活不易,但习惯了之后,也许人生剩下的日子就这样过下去,也不是那么糟糕。

但命运有的时候却很难遂人所愿。

“再一次,又一个死刑判决”

2011年,他被诊断出患有4期淋巴瘤,那一年他31岁。

那天,卡斯蒂列霍正在纽约上东区拜访朋友,吃早午餐,这时他定期去体检的诊所的护士打电话来,说对他的健康状况有些担心,希望他回到伦敦后再做更一步的检查。

检查结果显示是4期淋巴瘤。晚期。

那段时间他一直在发烧。

“我永远不会忘记我的反应,因为我的世界再一次发生了永远的改变。再一次,又一个死刑判决。”

接下来,是数年严酷的化疗。但卡斯蒂列霍的艾滋病状况让事情变得颇为复杂,负责在两个治疗小组之间进行协调助理的西蒙•爱德华兹(Simon Edwards)回忆道,每次肿瘤医生调整他的癌症治疗方案时,负责感染疾病的医生就必须重新调整他的艾滋病药物。如何治疗同时患有这两种疾病患者的经验非常少,而且HIV阳性的患者也不允许纳入临床试验。每一次新的治疗组合方案,都是医生们在未知领域中的一次摸索行进。

每一次的治疗似乎都有效果,又似乎都没有效果,希望和失望交替着,折磨着人心,卡斯蒂列霍陷入了更深的低谷。在诊所里,他看到人们来来往往,一些人相继死去,一些人渐渐好转,而他却只是不断地去而复返,身体逐渐衰弱。

“我试图看到光明的一面,但光明却在消退”

常年身体和精神上极度痛苦的折磨下,2014年圣诞节到来的前两周,卡斯蒂列霍失踪了。他的朋友和家人做了最坏的打算,并登出了“寻人启示”。四天后,卡斯蒂列霍出现在伦敦郊外,但他不记得自己是怎么到那儿去的,也不记得在这段时间里干了什么。

他甚至考虑过去专门帮助绝症患者“安乐死”的瑞士公司Dignitas。“如果无力掌控怎么活,我想以自己的方式死。”

那段日子,生命中所有的光似乎都失掉了。

但最终,卡斯蒂列霍还是决心用生命中剩下的一切去抗争,母亲常教导他“无论如何都要做到最好”。

2015年春天艾滋病治愈,医生告诉他,他可能活不到圣诞节了。

通常,骨髓移植是淋巴瘤患者走投无路之下的一个最后机会,但鉴于卡斯蒂列霍的艾滋病情况,医生们没敢轻易尝试。

卡斯蒂列霍的好朋友却并不打算放弃,他们一起到网上查找了大量的资料,又问询了很多机构,最后找到了一位骨髓移植和艾滋病治疗方面的专家——伊恩•加布里尔(Ian Gabriel)医生,他们决定再去试一次。

转机——柏林病人和卡斯蒂列霍

卡斯蒂列霍的人生,就此改变了。“你永远不会知道未来会发生什么。”

一周内,他与加布里尔见了面,加布里尔第三次也是最后一次尝试利用卡斯蒂莱霍自己的干细胞进行移植,但依然失败了。那么,摆在面前的,就只有寻找他人骨髓移植这条路了,但加布里尔担心卡斯提列霍的拉美血统可能使这一过程变得艰难。

不过幸运的是,卡斯蒂列霍继承了从他父亲那里遗传下来的欧洲血统,这个年轻的委内瑞拉人很快找到了几个与他基因相符的捐赠者,其中包括一名带有荷兰血统的德国人,其CCR5基因上携带了δ32基因突变,而这种突变能够阻止特定HIV病毒株感染细胞。这为同时治疗卡斯蒂列霍的癌症和艾滋病提供了的可能性。

此前的研究证明,CCR5 是 HIV病毒侵入T细胞的主要受体。CCR5基因的32位碱基对缺失突变(CCR5△32/△32)会阻止细胞表达 CCR5 细胞因子受体,进而阻断某些 HIV 亚型病毒进入 CD4+T 细胞的途径。

世界上第一名被治愈的HIV感染者——“柏林病人”蒂莫西・雷・布朗(Timothy Ray Brown),正是接受了携带这种基因突变的骨髓移植。

1995 年,布朗被诊断出HIV阳性,2006年又被诊断出急性骨髓性白血病,在化疗后白血病再次复发需要进行骨髓移植时,他的医生 Gero Hütter 决定进行一次大胆的治疗,从 60 名骨髓捐赠者中挑选出一名携带 CCR5-Δ32 突变的捐赠者。

2007年,布朗接受了第一次造血干细胞移植,移植后几个月,他的体内就检测不到HIV病毒了,但没过多久白血病再次复发,他再次接受了同一个供体的造血干细胞移植。第二次骨髓移植后,布朗经历了一次凶险的鬼门关,但最终不仅治愈了白血病,他体内的HIV病毒下降到了检测不到的水平。

2009年,研究人员在《新英格兰医学杂志》上发文表示,患者在移植后的20个月里,即使未进行抗逆转录病毒治疗,也一直未检测到HIV病毒。

目前为止,卡斯蒂列霍的情况跟布朗之前的经历有些相似。

也许上帝在关上一扇门的同时,给卡斯蒂列霍留了一扇窗。

当加布里尔在2015年秋天打电话告诉卡斯蒂列霍这个消息时,他正坐车准备去做常规检查。接到电话后,他很久才反应过来,春天的时候,医生告诉自己活不了多久了,而现在他的生命有了转机。

新的旅程

新的旅程开始了,所有参与其中的人都变得极为重视这个手术。从2012年起就开始照顾卡斯蒂列霍的爱德华兹曾经目睹过很多年轻人死于艾滋病,但这一次“我将见证从无药可救到完全治愈,在我这一生中这将是多么大的荣幸。”

爱德华兹联系了他的前同事拉文德拉•古普塔(Ravindra Gupta),这是他在伦敦认识的为数不多从事艾滋病研究的病毒学家之一。

古普塔起初持怀疑态度,这种方法这么多年来毕竟只奏效过一次——12年前布朗的那一次,此后科学家们再没能把“柏林病人”的结果复制到其他类似的病例中去,这使得一些人认为那只是一次侥幸的成功。

此外,在进行骨髓移植时,需要利用强力药物和放射物摧毁人体原有的免疫系统,这其中的风险及其引发的并发症很可能提高病人的死亡率。

但回报也可能是巨大的——同时治愈两种疾病。

古普塔开始仔细监测卡斯蒂列霍的HIV病毒状况。2015年底,卡斯蒂列霍正准备接受移植手术时,一个重大的转折出现了。他体内的HIV病毒似乎对一直服用的药物产生了抗药性,病毒载量出现了激增。不过,这也给了古普塔一个少有的机会,确认了卡斯蒂列霍体内的病毒株是通过CCR5蛋白感染细胞,移植手术有可能治愈HIV感染。

在医生调整卡斯蒂列霍抗艾药物期间,移植手术也相应被推迟了。

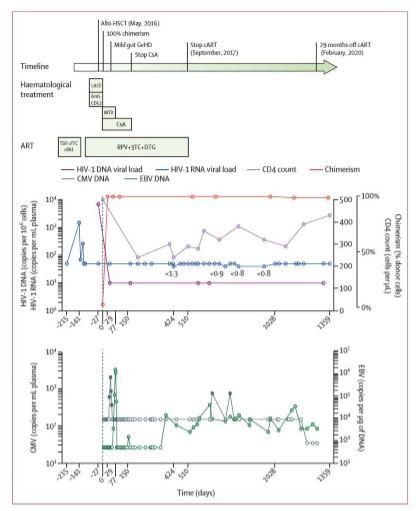

2016年5月13日,卡斯蒂列霍终于接受了移植手术。与布朗相比,卡斯蒂列霍遭受的痛苦要小一些,他仅接受了一次移植和相对温和的化疗,没有接受放疗。

但手术后接下来的一年依然非常艰难。卡斯蒂列霍住院了好几个月,体重掉了近70磅,多次感染,又做了好几次手术,听力也出现下降,需要佩戴助听器。手术结束后,卡斯蒂列霍持续进行了16个月的抗逆转录病毒药物治疗。医生们为如何把药丸送入他满是溃疡的嘴里而忧心忡忡,他们尝试了把药片碾碎溶解让他服下,或者通过导管灌入。“那时候,有一位医生来找我,对我说,你一定很特别,因为我有40多名医生都在讨论你的治疗”。

出院后最初的一段时间里,卡斯蒂列霍唯一被允许的运动就是散步,所以,他就在繁华的肖尔迪奇街区走了好几个小时。每个星期天,他都会去那里的花市,吃一点点咸牛肉,欣赏色彩缤纷的壁画和复古时尚的衣服来小小的慰藉一下自己。

一年后,卡斯蒂列霍的身体开始慢慢变得强健了一些,他开始考虑停药,看看自己是否摆脱了艾滋病毒。2017年10月,卡斯蒂列霍最后一次服用了抗逆转录病毒药物。

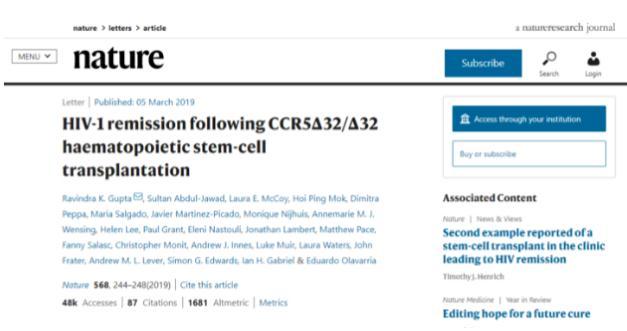

17个月后,也就是2019年3月,古普塔宣布了卡斯蒂列霍因为移植手术而在停止抗艾药物治疗后的18个月里病情持续缓解的消息,并在当月的《自然》杂志里详细报道了相关研究内容。这一消息传遍世界。

古普塔和卡斯蒂列霍都没有预料到接下来发生的事。有近150家媒体要求透露卡斯蒂列霍的身份,这让卡斯蒂勒霍不知所措,他开始意识到自己在骨髓移植、艾滋病治疗等方面承担的角色。他开始参加一些研究,以帮助大家更多的了解这两种疾病。

世界第二例艾滋病治愈者

今年3月,古普塔等人在《柳叶刀•艾滋病病毒》上跟进报道2019年3月到2020年3月之间的进展,将总体观察时间延长到了30个月。

在新增的 12 个月里,卡斯蒂列霍血浆中的 HIV 病毒载量依旧低于检测限而无法被检测到,其精液、脑脊液和穿刺组织活检中 HIV 病毒载量也都低于检测限,呈现阴性。移植造血干细胞形成的嵌合现象依然可以达到 99% 的比例,CD4 T细胞数也恢复到了正常水平。根据此前“柏林病人”的治疗史,研究人员认为,卡斯蒂列霍的艾滋病已经被治愈。同时,他没有接受全身性的放疗艾滋病治愈,化疗也更加温和,表明即使没有高强度的放疗和化疗,仅凭造血干细胞移植也能有效缓解艾滋病。

如果说“柏林病人”的案例只是一个独立的实验,存在侥幸,那么卡斯蒂列霍的经历则再次证明了利用 CCR5 突变的造血干细胞移植治疗艾滋病的可能,并且在 HIV 疫苗和药物研究屡屡不顺的今天,给全世界千千万万的艾滋病患者带来了新的希望。

但是,这并不是广泛治疗艾滋病的实用选择。古普塔和他的团队强调,骨髓移植是一个危险而痛苦的过程,只能作为同时患有危及生命的血液恶性肿瘤的艾滋病患者的最后手段,并不是治疗艾滋病的首选。

同时也有人指出,尽管卡斯蒂列霍的血液中已经检测不到艾滋病病毒,但他的体内仍然残留着病毒碎片,也不能绝对肯定地说,他从此不会再感染艾滋病病毒。

科学就是这样,大胆假设,小心求证,一项正真惠及民众的成果诞生,还有很长的路要走。

不过,对于卡斯蒂列霍来说,他未来的人生之路似乎终于可以走的更舒心一些了。

之前的这些就像是一段超现实的经历,他目睹了数百万人对他治愈消息的反应,并猜测他的身份。“我当时在看电视,感觉就像,好吧,他们在说我。”尽管不久之前,卡斯蒂列霍还坚持保持匿名,但在和他的医生、朋友、家人讨论过后,在医生也确认了“治愈”之后,现在他决定透露自己的身份。“我的处境很独特,也令人谦卑,但我想成为给予人们希望的使者。”

这是个好消息,但艾滋病毒社区人对卡斯蒂列霍的隐私和精神健康表示担忧。“对人们来说,拥有这些希望的灯塔是非常重要的,”治疗行动小组主任杰弗里斯(Jefferys)说,“但对个人来说,这其实是很大的负担。”卡斯蒂列霍的朋友也有类似的担忧。

但卡斯蒂列霍已经准备好了。他在小范围内测试了自己的准备情况,为自己的生活建立了一个独立的电子邮件地址和电话号码,他称自己为“LP”(伦敦病人),并开通了一个Twitter账户。他开始每周与布朗交谈,布朗是唯一能真正理解他经历的人。

现在,卡斯蒂列霍将“LP”视为自己的“工作”身份,并且决定充分的去好好生活。因为疾病治疗,他好几次失去了头发,现在终于可以留起来了。他一直很喜欢冒险,计划再次开始旅行。

后记

回到标题,谁治愈了“伦敦病人”?

想来,既是进行这项研究的古普塔医生,也有长期照顾他的爱德华兹医生、找到骨髓配型的加布里尔医生、一直鼓励他不放弃的朋友和家人、为治疗和手术在幕后默默付出的无数医护人员,还有卡斯蒂列霍自己,他虽身处黑暗但却始终还是看向了光明。当然,还有这个时代:相对健全、完善的医疗资源,开放共享的研究环境,无数科学家一代一代研究的积累,无数的创新开拓,没有这些,伦敦病人,甚至是柏林病人大约都不会诞生,也无法希冀未来更多被治愈的患者。

参考文献:

《The ‘London patient,’ cured of HIV, reveals his identity》

《Meet Adam Castillejo, Better Known as the “London Patient,” the Venezuelan Who Was Cured of HIV》

《Evidence for HIV-1 cure after CCR5Δ32/Δ32 allogeneic haemopoietic stem-cell transplantation 30 months post analytical treatment interruption: a case report》